Te lo do io il welfare?

Il premio di produzione in denaro va sempre meno di moda e quattro volte su dieci ai lavoratori è data la possibilità di riceverlo sotto forma di benefici. A livello nazionale c’è una casistica interessante su aziende di uno stesso settore che si uniscono per realizzare piani di aiuto condivisi: gli esempi virtuosi non mancano.

di Davide Illarietti*

Il welfare aziendale non è un prodotto tipico della provincia di Cuneo, come la Nutella o i biscotti al rum. In realtà, non è tipico di nessuna parte d’Italia. Le indagini concordano: a livello nazionale, restano ampi orizzonti di crescita. Ma i perché sono racchiusi nel microcosmo delle colline cuneesi: stretti paesaggi, centinaia di piccole aziende che faticano, punte d’eccellenza. Insomma una provincia come tante. Gli stabilimenti di Adriano Olivetti a Ivrea distano 100 chilometri ma sembrano anni luce; quelli della Ferrerò, ad Alba, vantano pratiche di standing internazionale, dall’asilo nido aziendale alla conciliazione famiglia-lavoro. Intorno, però, un’impresa su tre non sa che RSI sta per «Responsabilità sociale d’impresa» e che cosa significhi.

La fotografia è racchiusa in un’indagine curata di recente dal Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare insieme a Ipsos e a Luca Pesenti (Università Cattolica di Milano). Sotto la lente d’ingrandimento, i ricercatori hanno messo a fuoco gli ostacoli che, su scala più grande, rallentano la diffusione del welfare aziendale in Italia, ma anche i punti di forza.

Il problema è noto, come pure la soluzione: sulla carta. Le leggi di stabilità 2016 e 2017 hanno dato «una forte spinta per la trasformazione e la diffusione del welfare aziendale nel nostro Paese» osserva Valentino Santoni, autore di uno dei capitoli del Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia.

I meriti del nuovo quadro normativo, «più comprensibile e organico», non sono pochi: per esempio avere «garantito una maggiore decontribuzione fiscale» e «cercato di coinvolgere le piccole e medie imprese» attraverso i voucher. Ancora: avere «ridefinito i servizi e le prestazioni che godono del beneficio fiscale, considerando i nuovi rischi e bisogni sociali». In particolare quelli dei lavoratori con figli o famigliari non autosufficienti. Lo studio, però, non nasconde le fragilità del sistema.

Sette su dieci dicono sì

Le Pmi, che come ricorda l’Istat restano il 95 per cento delle realtà produttive, troppo spesso «non hanno le risorse economiche e organizzative né la massa critica» per allestire piani di welfare efficienti; inoltre, sottolinea Santoni, «faticano spesso a dialogare con le rappresentanze sindacali».

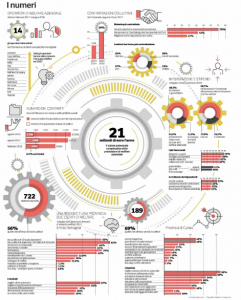

Qui l’esempio di Cuneo calza a pennello. Ma potrebbe essere Pordenone, Rimini, Viterbo, mille altre. L’indagine è stata commissionata dal Centro Studi della Fondazione Crc e condotta su 189 aziende da gennaio a settembre 2017 (il 42 per cento attive nell’industria, il 26 per cento nei servizi; il 96 per cento con meno di 10 addetti). Ne è emerso che sette imprese intervistate su dieci hanno introdotto «uno o più benefit» a vantaggio dei dipendenti: limitandosi per lo più (il 48 per cento) a fondi pensione e prestazioni socio-sanitarie. Una su tre (il 37 per cento) ha dichiarato di «non conoscere» nemmeno il significato del termine «welfare aziendale»: la quota sale al 45 per cento delle imprese tra 10 e 20 dipendenti.

Ma la tendenza all’immobilismo è solo «uno dei problemi riscontrati che si riflettono anche a livello nazionale» sottolinea Franca Maino, docente di Politiche sociali all’Università Statale di Milano e curatrice della ricerca.

Il rischio e la rete

Il rischio opposto sono le derive volontaristiche: «La diffusione di un welfare aziendale che sappia integrare davvero quello dello Stato a opera delle aziende – osserva Marno – non è scontata. Dipenderà dalla capacità delle imprese di andare oltre benefit come buoni carburante e convenzioni, e sfruttare gli incentivi fiscali introdotti dalla legge per sottoscrivere accordi sindacali, offrendo veri servizi sociali alle famiglie». La buona notizia in compenso è che qualcosa invece si muove dall’altra parte. Le evidenze «dicono che in sede di contrattazione sindacale le sigle riconoscono sempre più l’importanza dei servizi offerti dall’azienda al dipendente», sottolinea Maino.

La conferma è nei dati dell’Osservatorio Ocsel della Cisl e del Ministero del Lavoro. Gli accordi di secondo livello in cui è stato contrattato il welfare aziendale, in Italia, sono raddoppiati dal 2013 al 2016 (ultimo dato disponibile) raggiungendo il 20 per cento del totale. Il premio di produzione in denaro va sempre meno di moda (8.899 contratti attivi; erano 12.711 ad agosto) e quattro volte su dieci ai lavoratori è data la possibilità di riceverlo sotto forma di interventi di welfare.

È una buona cosa? Dipende dai punti divista. Secondo una recente ricerca Eudaimon-Censis, il 40 per cento degli operai preferirebbe avere più soldi in busta paga; millennials, famiglie con bambini e impiegati con stipendi medio-alti invece sono più propensi a ricevere altro in cambio: servizi sanitari (53 per cento), socio-educativi (35 per cento) e previdenziali (33 per cento) sono i più richiesti. Il problema è che le aziende – specie le piccole – faticano ad offrirli.

La soluzione? Fare rete. «A livello nazionale sta emergendo una casistica interessante» spiega ancora Maino: «Aziende di uno stesso settore o territorio mettono insieme le forze per sviluppare piani di welfare condivisi». Gli esempi virtuosi non mancano, dal Veneto all’Emilia Romagna, da Prato ad Aosta, passando per Mantova. Anche a Cuneo si contano le prime esperienze. Un paio per ora: ma è pur sempre un inizio.

*Il seguente approfondimento è stato pubblicato su Corriere della Sera, il 13 marzo 2018